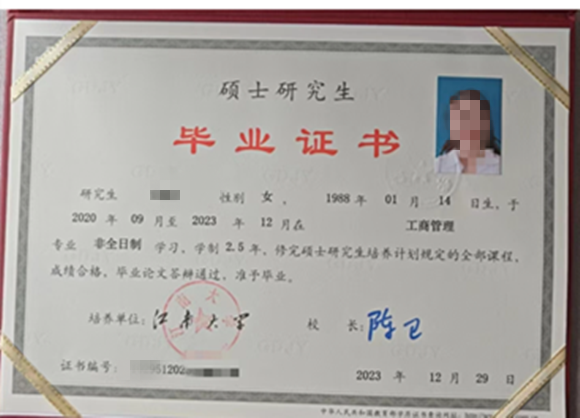

一、江南大学毕业证样本原版图片

江南大学的历史最早可追溯至 1902 年,其源头为三江师范学堂,这所学堂由刘坤一、李有棻、张之洞、魏光焘等清末封疆大吏奏请设校、筹集资款、选址聘师后创建,被誉为 “中国师范学堂嚆矢” ,是中国高等教育史上的重要里程碑,也为江南大学的发展奠定了最初的根基。

在时代的浪潮中,三江师范学堂历经多次变革。1905 年,它更名为两江优级师范学堂;辛亥革命后,因战事频发,于 1912 年停办。1914 年,在两江师范学堂基础上筹办南京高等师范学校;1920 年,国立东南大学在南京高等师范学校的基础上成立,两校一度并存,至 1923 年,南高师并入国立东南大学 。1928 年,第四中山大学奉令改称江苏大学,同年 5 月又改名为国立第四中山大学,此后历经发展,国立中央大学的名号一直延续到 1949 年。1949 年 8 月 8 日,国立中央大学更名为国立南京大学,1950 年 10 月,遵照教育部通知精神,校名去掉 “国立” 字样,正式定名为 “南京大学”。

1952 年,全国高校院系进行大规模调整,由南京大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学、私立江南大学的有关系科组建南京工学院食品工业系。这一举措整合了多所高校的优势资源,为食品工业系的发展注入了强大动力。1958 年 8 月 18 日,南京工学院食品工业系整建制东迁无锡独立建校,成立无锡轻工业学院,开启了无锡高等教育和中国食品科学的新篇章,也成为江南大学发展历程中的重要节点。1962 年,无锡纺织工学院并入无锡轻工业学院,进一步壮大了学校的办学规模和学科实力,促进了学科间的交叉融合,为后续的发展奠定了更坚实的基础 。

1995 年 2 月 26 日,经国家教育委员会批准,“无锡轻工业学院” 成功更名为 “无锡轻工大学”,成为国内轻工高校中首个更名为 “大学” 的学校,这标志着学校在办学层次、综合实力和社会影响力等方面实现了重大跨越 。

2001 年,是江南大学发展史上具有里程碑意义的一年。1 月 4 日,教育部决定将无锡轻工大学、江南学院、无锡教育学院三校合并,组建新的教育部直属、国家 “211 工程” 重点建设高校江南大学。其中,江南学院的前身可追溯至 1947 年爱国实业家荣德生先生创办的私立江南大学,1952 年在全国高校院系调整中被撤并,80 年代初,在无锡市政府的投资和集资下,1981 年 1 月经江苏省人民政府批准创办了无锡职业大学,1985 年更名为江南大学,1996 年升格为普通本科院校并更名为江南学院;无锡教育学院始建于 1955 年,原名无锡市教师进修学院,历经多次变迁,在师资培训和教育领域积累了丰富的经验。三校合并后,整合了各方的优势资源,实现了学科互补、师资共享和协同发展,为江南大学的快速发展注入了新的活力。2003 年,东华大学无锡校区并入江南大学,进一步充实了学校的办学资源,拓展了学校的发展空间,使江南大学在学科布局、人才培养等方面更加完善 。

蠡湖校区坐落于太湖之滨、雪浪山麓,占地面积达 3200 亩,水域面积 400 亩,建筑面积 107 万平方米 。校区于 2005 年落成,以 “曲水流觞,生态校园” 为设计理念,荣获教育部校园规划一等奖,并入选教育部、住建部首批 “建筑节能改造示范高校”。这里自然景观得天独厚,东近无锡新城区和高新技术产业区,西临我国著名的科研机构 702 所和 56 所,南望烟波浩渺的太湖,北枕风景秀丽的蠡湖和无锡老城区,新桥港和小河在校区内穿过,典型的江南水乡环境特征让校区如诗如画。

从空中俯瞰,校区采用 “指状” 布局,沿中央曲水流觞带展开,使得校园空间与太湖风景区、长广溪绿化带相互咬合、渗透,融为一体。各大功能组团呈线形跌荡错落分布,结合原有水系,形成了极具江南水乡韵味的街道式校园空间,不仅延续了江南地域的文脉,还创造出独特的校园特色。漫步在校园中,仿佛置身于江南水乡的古镇,河道蜿蜒曲折,建筑错落有致,空间收放自如,充满了丰富的线形空间形态和亲切的尺度感。

校区内的绿化景观更是令人陶醉。总体绿化建设面积达到 90 多万平方米,校内树木超过 10 万余株,品种多达 400 余种。这里还设有牡丹园、后乐园、赤马咀等 6 大花卉专类园,种植着牡丹、水莲、郁金香、白玉兰等各类花卉。每至春日,牡丹园里的牡丹竞相绽放,花团锦簇,国色天香;郁金香园里,五彩斑斓的郁金香如织锦般铺展,吸引众多师生和游客前来观赏拍照。夏日,后乐园中的水莲在池塘中亭亭玉立,荷叶田田,荷花映日,散发着阵阵清香,为炎热的夏日带来一丝清凉。秋天,校园里的银杏树叶金黄一片,飘落的银杏叶如同金色的蝴蝶,给校园铺上一层金色的地毯;赤马咀的枫叶也渐渐变红,与周围的绿树相互映衬,构成一幅美丽的秋日画卷。冬日,银装素裹的校园别有一番韵味,树木被白雪覆盖,宛如童话世界。

除了四季变换的花卉景观,校园里还有许多古老的树木,它们见证了学校的发展变迁,为校园增添了一份历史的厚重感。在文科楼以西、化学楼以东、小蠡湖以南,毗邻长广溪的地方,有一处赤马嘴遗址,原名歇马墩。这里历史悠久,曾出土大量新石器时期器物,近几年还发现过旧石器及两汉、三国时期的钱币、陶瓷器。据考证,6000 年前已有先民聚居于此,是太湖平原最早的原始氏族聚居地之一。三国时,这里曾是重要的军事要地,东吴大将周仓曾领兵在此驻扎打仗。如今,遗址周边绿树成荫,环境清幽,让人在感受历史沧桑的同时,也能领略到自然的宁静之美。

东氿校区位于宜兴市新庄街道,整个校区规划总用地面积 35.71 公顷,总建筑面积约 30.5 万平方米 。目前已经投用的一期工程用地 310 亩,建筑面积约 12.47 万平方米,主要包括科研楼、学生公寓、学生食堂、国际交流中心、体育馆等建筑单体及市政配套设施。

东氿校区的建筑风格独具特色,它传承了江南大学蠡湖校区的建筑风格,又与宜兴东氿新城的建设环境相融合,具有鲜明的宜兴区域文化特色。建筑形态上,注重空间的高低错落,形成了现代园林校园空间,充满现代江南建筑风韵。走进校区,首先映入眼帘的是知行楼,其外观设计简洁大方又不失典雅,线条流畅,采用了大量的玻璃和金属材质,与传统的江南建筑元素相结合,如青瓦白墙、飞檐斗拱等,展现出一种传统与现代交融的美感。清源楼则以其独特的造型成为校区的标志性建筑之一,楼体的设计灵感来源于宜兴的紫砂壶,圆润的线条和独特的轮廓,既体现了宜兴的地域文化特色,又富有现代感。

校区内的景观设计也别具匠心,注重与建筑的协调统一。绿化景观层次丰富,种植了各种适合当地气候的树木和花卉,四季有景。校园内的湖泊与周边的绿化相互映衬,湖水清澈,波光粼粼,湖边垂柳依依,为师生们提供了一个优美的休闲环境。行健馆前的广场宽敞开阔,是学生们举办活动和集会的重要场所,广场周围的景观小品和雕塑,不仅美化了环境,还蕴含着丰富的文化内涵。

在校园的规划建设中,东氿校区充分考虑了现代化、数字化、可持续化的发展需求,打造了绿色校园、智慧校园。校园内采用了先进的节能技术和环保设施,如太阳能路灯、雨水收集系统等,实现了资源的有效利用和环境的保护。同时,数字化校园建设也为师生们提供了便捷高效的学习和生活服务,如智能化的教学设备、校园网络全覆盖等。